合作客戶/

拜耳公司 |

同濟大學 |

聯合大學 |

美國保潔 |

美國強生 |

瑞士羅氏 |

相關新聞Info

-

> 平面流動皂膜表面張力系數、厚度和流動速度實驗裝置及測量方法(二)

> R1336mzz(Z))純質與POE潤滑油組成的混合物的表面張力測定

> 生物表面活性劑產生菌的篩選及對PAHs污染環境的修復效果研究(三)

> 膠凝材料對引氣劑溶液表面張力的影響

> 界面張力儀測量方法與標準

> 水與瓦斯煤之間的表面張力計算方法及動態潤濕機理研究(三)

> 氣液液微分散體系的微流控制備方法及在稀土離子萃取領域的應用(下)

> 人胰島素的朗繆爾單分子層膜的表面化學和光譜學性質——結果和討論

> 水成膜泡沫滅火劑之氟碳表面活性劑YM-316復配性能及表面張力測定(上)

> 篩選常用、經濟且可抑制低階煤煤塵的表面活性劑(三)

推薦新聞Info

-

> ?《Nature》論文致謝欄常客:超微量天平的生物膜研究顛覆性應用

> Na2CO3溶液與模擬油反應不同時間后產物的界面張力、剪切黏度(二)

> Na2CO3溶液與模擬油反應不同時間后產物的界面張力、剪切黏度(一)

> 耐擦刮無膠消光膜制備方法、高表面張力與收解卷順暢性的平衡(二)

> 耐擦刮無膠消光膜制備方法、高表面張力與收解卷順暢性的平衡(一)

> 利用超微量天平制備微孔淀粉處理含Cu(II)離子染料廢水

> 不同類型的堿、pH值對孤東油田原油界面張力的影響(下)

> 不同類型的堿、pH值對孤東油田原油界面張力的影響(上)

> 不同結晶結構的脂肪晶體顆粒界面自組裝行為、儲藏穩定性研究

> 新型POSS基雜化泡沫穩定劑表面張力測定及對泡沫壓縮性能的影響(三)

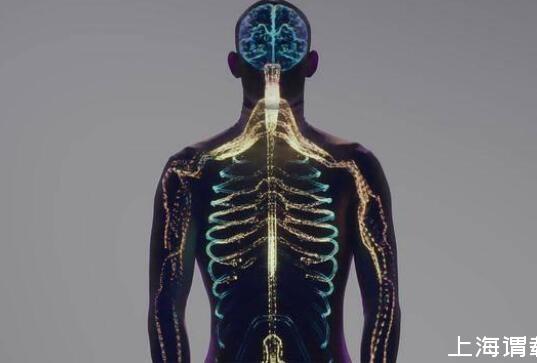

我們的身體會長歪,只是被表面張力“捏”了回來!

來源:科技日報 據“環球科學” 瀏覽 1314 次 發布時間:2022-06-20

在大約5.5億年前的一片淺水中,一條夷陵蟲正在水底蠕動。盡管它的長相與人類,乃至我們熟悉的許多動物絕無相似之處,但這位5.5億年前的生命先驅已經擁有了現代絕大多數動物的共同特征——兩側對稱。

以脊椎動物為例,無論擁有的是四肢、鰭還是翅膀,它們都整齊地排列在軀干兩側,而且大小、位置和形狀都基本相同。長期以來,我們對身體外形的兩側對稱習以為常,這樣的特性甚至可能在潛移默化中成為了我們審美的重要標準。

然而這樣廣泛存在于動物間的基本結構,實際上是胚胎形成和發育過程中一系列復雜過程的結果。最近,發表于《自然》的一項研究發現,我們擁有對稱的身體外形,不僅是由基因等生物分子導致的,機械力也發揮著重要的作用。

一生中真正重要的時刻

在生命最初的階段,胚胎就像一個圓圓的球,由許多細胞組成。不用說兩側對稱了,連頭尾和背腹都分不出來。但很快,隨著胚胎內的細胞流動,胚胎內逐漸形成了不同的胚層,也出現了頭尾和背腹的區別。這個階段被稱為原腸胚時期。

關于原腸胚形成,英國發育生物學家劉易斯·沃爾珀特曾有一句廣為流傳的名言:“你一生中真正最重要的時刻,不是出生,不是結婚,也不是死亡,而是原腸胚形成。”同樣,我們兩側對稱的外形也是在這個時期奠定了基礎。

在原腸胚后期,胚胎開始伸長,在背部形成神經管。神經管和下方的脊索共同構成了我們的“中軸線”——這就是我們身體的對稱線。就在神經管的兩側,對稱分布著兩條被稱為“準體節中胚層”(PSM)的組織。隨著胚胎的發育,從胚胎靠近頭部的位置開始,左右兩側的PSM中的細胞會同時開始聚集成團,當這兩個細胞團完全成型、脫離PSM后,一對體節就形成了。

一直以來,體節被認為是脊椎動物兩側對稱的基礎。當前一對體節形成后,下一組細胞又會在相鄰位置聚集成團,形成下一對體節。如此周而復始,體節就按從頭到尾的方向,一對接一對地形成。學界曾認為,在一些呈周期性振蕩的生物分子(通常被稱為分節時鐘)的調控下,每一對體節的形成時間、位置和形態都受到了嚴格的控制。只有保證了體節在最初形成時的對稱,才能進一步發育出我們兩側對稱的身體。

體節的“自我糾正”

最近,瑞士洛桑聯邦理工學院的3位生物工程學家和物理學家發現,體節也會長歪,只是被“捏”了回來。而把它“捏”回來的并非任何基因等生物分子,而是一種我們熟悉的機械力——表面張力。

起初,研究者只是在觀察斑馬魚胚胎體節的形成過程。他們發現,體節的形成并沒有那么規則,經常會出現兩側體節“各長各”的情況:剛形成的體節不僅長度不一致,而且形狀也不對稱。

但是在短短1小時后,體節似乎就迅速完成了“自我糾正”,均勻分布在神經管兩側。在這個過程中,胚胎里究竟發生了什么?

研究者首先試圖確認生物信號的影響。為此,他們檢測了體節中細胞數量的變化。然而,無論體節的縱向長度是增加還是減少,所有體節中的細胞數量都增加了,而且細胞數量的變化與體節縱向長度的變化之間沒有顯著的關系。

另一個重要的信號是,研究者發現,即使兩側體節的縱向長度發生了變化,它們的總體體積依然保持不變——當體節的長度改變后,它的高度和寬度也會做相應調整。

這樣一來,就像是有一只看不見的手,把兩邊的體節像揉橡皮泥一樣,捏成了對稱的形狀。那么,這只“手”是什么?研究者給出了一個猜測——表面張力。

表面張力并不罕見

我們對表面張力并不陌生,清晨凝聚在葉片上圓圓的露珠、牛奶表面聚集在一起的谷物圈,都是在表面張力的作用下形成的。

研究團隊曾進行過一系列實驗,來證明表面張力與生物體形態之間的關系。例如,研究者觀察到,實驗室培養的體細胞外形呈現出與露珠相同的圓形外觀。

但想要證明表面張力是否真的擁有決定體節形態的能力,還需要進一步實驗驗證。研究者首先破壞了一些能夠影響表面張力的蛋白質,從而削弱了體節的表面張力,他們發現神經管兩側的體節明顯無法形成對稱的形態。作為對比,他們還干擾了胚胎的分節時鐘,結果發現盡管體節的長度發生了變化,體節依然能夠維持兩側對稱的形態。

“我們得出的結論是,表面張力可以幫助糾正體節長度和對稱性的錯誤,”研究共同作者桑達爾·納加納坦總結道。盡管他們只針對斑馬魚胚胎進行了實驗和深入研究,但研究者依然認為,這一發現很可能具有普遍意義。“表面張力在所有物種的發育組織中都很常見,這種自我糾正過程也可能發生在其它脊椎動物身上。”

接下來,研究者還希望能夠繼續研究,解決更多關于身體對稱性起源的問題。“我們的工作解釋了表面張力如何影響這些基本結構的形狀和對稱性,接下來,要解釋四肢的具體形成過程將是一個重大挑戰。”而且除了對稱性之外,納加納坦和同事也在試圖理解動物的不對稱性,“比如心臟和胃為什么并不對稱,在人體發育過程中,這種不對稱性又是如何與對稱性相協調的。”